為學校提供主題式學習活動,主題涵蓋本地和全球貧窮問題,從知識、情感及行動切入,讓學生掌握貧窮的現況和成因,建立對貧窮群體的同理心,並思考如何藉小行動為扶貧出一分力。

計劃特色:

主題:本地貧窮(如劏房戶、在職貧窮、少數族裔等)、世界貧富懸殊(如糧食及資源分配、氣候公義)

價值觀:連繫個人成長及關愛社會,如感恩、尊重、公平、公義、社會責任等

形式:靈活多元,能配合學校教學需要,如社區考察、基層人士分享、互動戲劇、遊戲、手作、服務學習等

特點:從多角度感受及思考貧窮議題,走進社區,連結世界

活動推介

多元文化 x 社區探索

跟隨遊戲任務探索深水埗,追蹤少數族裔的生活足跡如社區、住所、商店等,了解他們所面對的挑戰,思考社區是否具備滿足少數族裔群體的生活需求。

對象:小五至大專生

長度:2.5-3小時

學習重點:全球化、文化衝突、共融

在職貧窮/基層生計 x 社區探索

觀塘是香港貧富懸殊的縮影,在觀塘地標「裕民坊」下存在一班努力過 生活的社群。透過解開主角的日常足跡,進一步認識基層婦女照顧者/ 清潔工友的生活面向和挑戰,思考社區友善環境。

對象:高小至大專生

長度:2-3小時

學習重點:本地貧窮、在職貧窮、婦女照顧者

學校例子

主題:「無窮世界」全方位學習計劃

對象:小六學生,約107人

節數:三節,共六小時

活動內容:

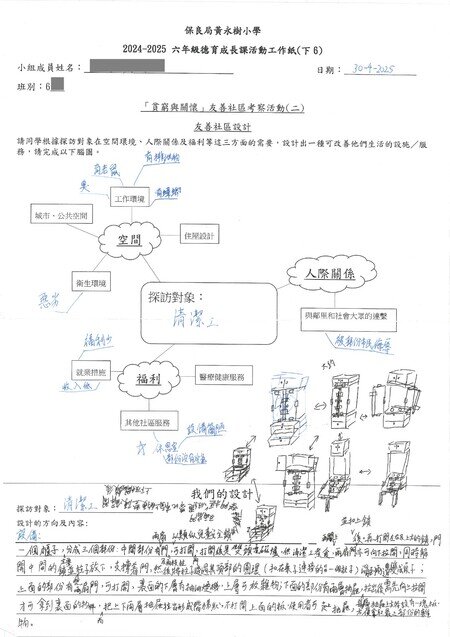

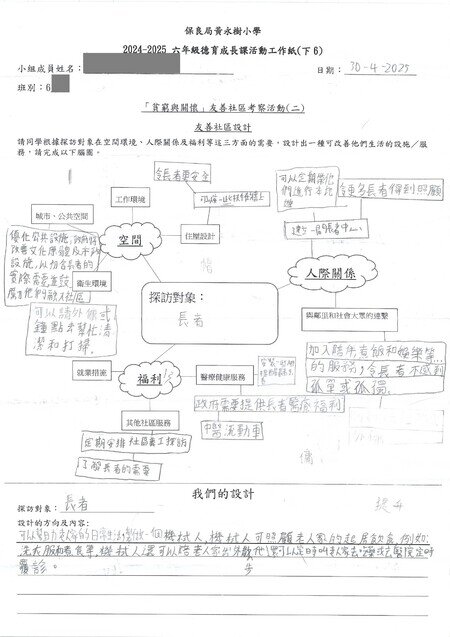

• 第一節 – 講解香港貧窮情況,讓學生建立「友善社區規劃師」身份

• 第二節 – 「友善社區」考察活動,分三大主題深入了解清潔工友、劏房戶及長者的生活現況及困難

• 第三節 – 「友善社區規劃師」分享會,匯報行動方案

王老師:

感謝樂施會的安排讓學生有這次寶貴的體驗活動。活動從「認知」到「體驗」再到「行動」,有助學生深入理解「貧窮」這社會議題。實地觀察清潔工友工作情況、劏房戶的生活環境及體驗長者的活動困難,更能使學生親身感受社會的現實,讓他們能有所反思。活動不但提升了學生的同理心,更讓他們明白自己對社區的責任。總括而言,「無窮世界」全方位學習計劃極具教育意義,它不僅拓展了學生的視野,也培養他們積極關心社會的公民意識。

主題:「貧富宴」體驗活動

對象:中三學生,約123人

節數:兩節,共四小時

活動內容:

• 第一節 – 「無窮的可能」貧富宴,代入貧窮人士處境,感受先天條件和後天因素,如何影響貧窮人士的生活和生計

• 第二節 – 「共創良心社區」工作坊,探討如何在日常生活上實踐改善貧窮的方法

李老師:

樂施會用心設計活動內容,讓學生透過不同遊戲和體驗活動,親身經歷資源分配不均所帶來的問題。學生於活動當日積極分享感受和發表意見,甚至嘗試提出建議方案,讓不同組別得到更公平的對待,這正實現了活動的目標——期望學生能夠為改善弱勢社群的福祉出一分力。是次活動提供了機會讓學生實踐同理心和仁愛等正面價值觀,也有助提升學生的世界公民意識,使他們得益不少。

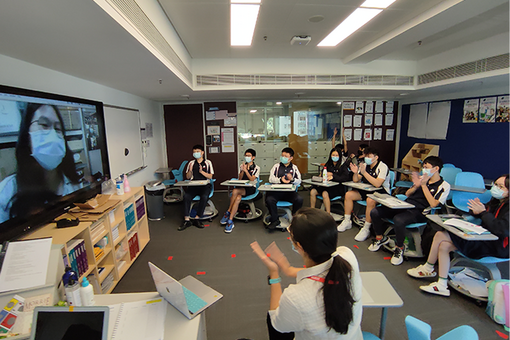

主題:「無窮的可能」全方位學習活動

對象:中二學生,約221人

節數:兩節,共四小時

活動內容:

• 第一節 – 全級互動講座,講解本地貧窮情況

• 第二節 – 分班進行「今日食乜好?」及「觀塘『謎』蹤」,走訪觀塘社區,進一步認識基層家庭/婦女照顧者/清潔工友的足跡及生活匱乏情況

阮老師(體驗學習統籌主任):

這次活動的設計非常適合學生,讓他們了解本地及全球貧窮議題,並加深他們對貧窮家庭所面臨的困難的認識。導師們生動有趣的引導,使學生能夠反思並應用所學知識,使學習變得更加有趣且有意義。

主題:細味轉「角」一隅 — 假如我是⋯⋯

對象:小五學生,約100人

節數:兩節,共四小時

活動內容:

• 第一節 – 北角考察活動,代入北角兒童/長者/在職人士/營商人士的身份,以第一身感受北角社區設施的友善程度

• 第二節 – 「真人圖書館」,進一步了解北角兒童/長者/在職人士/營商人士的生活現況,並反思何謂友善社區

鍾老師(助理校長):

感謝樂施會為我校籌辦了全方位學習活動。學生透過實地考察,提升了對社區不同群體的認識與關懷,增強了觀察與團隊合作能力。他們發現兒童遊樂設施需改善、長者活動空間不足、小商戶面臨租金壓力等問題,並提出增加設施與支援的建議。而真人圖書館是一個促進對話與理解的活動,透過與真人「書籍」交流,打破刻板印象,增進包容性。學生傾聽不同故事,拓展視野,學習多元觀點。總括而言,活動成效顯著,感謝樂施會的精心安排!

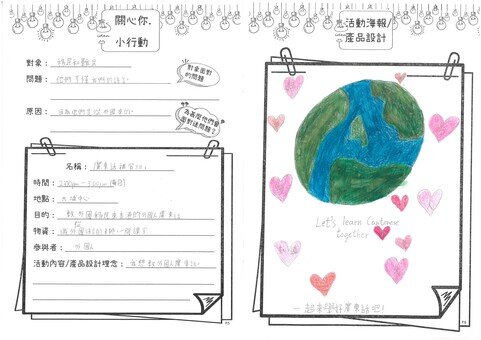

主題:「共建清潔工友友善社區」學習計劃

對象:五年級,約108人

節數:五節,每節兩小時

活動內容:

• 第一節 – 全級活動,以互動講座講解本地貧窮情況。

• 第二節 – 運用事例及分析工具,讓同學了解清潔工友的所思所感,並設計訪問問題。

• 第三節 – 分組進行實地考察,在學校附近社區,尋找清潔工友的蹤跡及進行訪問。

• 第四節 – 整理實地考察經驗,建議改善清潔工友工作的方案。

• 第五節 – 進行「關心您.小行動」分享會,匯報改善方案。

謝老師:是次活動令同學對外判清潔工有更深入的了解,提升對香港貧窮情況的敏銳度,建立同理心,更獲得寶貴的訪談經驗。透過思考框架,同學學會多角度分析問題,並以小行動回應外判清潔工的情況,培養世界公民的行動力,著實獲益良多!

主題:「扶助貧窮人」服務學習

對象:五年級共108人

節數:三節,每節4小時

活動內容:

第一節 - 全級活動,透過繪本共讀認識世界貧富不公的情況及成因

第二節 - 分班進行「今日食乜好?」及「基層照顧者真人圖書館」,加深理解基層生活

第三節 - 策劃籌款活動,在老師帶領下進行校內扶貧募捐活動

洪老師:「學生能走進社區,體驗基層家庭的生活,活動有不同的難度及挑戰性,學生十分投入參與。樂施會也邀請基層家庭婦女作分享及交流,學生可真正近距離接觸並作生命對話,尤甚難得及難忘。 在籌備的過程,樂施會同工能理解校情及學生已有知識,為學校度身訂造體驗活動;也欣賞他們講授基層生活到引導學生反思,由淺入深,層層遞進,鞏固學生所學。」

主題:「關懷清潔工友」服務學習日

對象:小二學生,共160人

節數:三節,共4小時

活動內容:

● 故事抉擇遊戲,代入基層清潔工的日常處境和困難

● 與清潔工交流,了解他們工作背後的辛勞

● 製作小禮物,送給學校及區內清潔工友,表達謝意

何老師:

「活動設計很好和全面,互動故事和真人圖書館能生動地描繪清潔工的生活和工作,使學生對清潔工的生活情況和困難有更深入的瞭解。學生還有機會通過製作小禮物,來表達對清潔工的關心和感謝。學生們積極參與並十分投入整個活動過程。」

主題:關懷貧窮

課程:多元智能課,共五節課

對象:五年級共160人

活動安排:

| 主題 | 活動 | 內容 |

階段一: 貧窮多面睇 | 本地貧窮講座 | 1. 認識香港貧窮情況 |

階段二: 關心你.深度談 | 三節體驗與交流活動,與基層人士對談,加深認識基層人士的生活情況、挑戰和需要 | 1. 南亞裔港人的生活與社會融合 |

階段三: | 「小行動」匯報 | 1. 同學分享自己的小行動 |

學生設計的小行動﹙部份﹚:

● 教新移民和難民廣東話

● 研發可散熱的工作帽,送給清潔工友

● 收集舊平版電腦,轉贈基層兒童

老師分享:「學生透過活動有更多機會了解本地不同群體的貧窮情況,真人圖書館讓學生對社會情況有更深入的認識及體會,活動期間學生能反思日常生活並設計出小行動以回應貧窮問題,期望為社會帶來不一樣。」

主題:「社區中的南亞少數族裔」考察活動

對象:中四學生,共約154人

時間:全天活動,共四節,每節約兩小時

活動內容:

• 第一節 – 全級活動,以互動講座講解本地貧窮情況。

• 第二節 – 進行實地考察,探索元朗南亞少數族裔社區。

• 第三節 – 進行「少數族裔真人圖書館」,進一步了解在港少數族裔的文化及面對的挑戰。

• 第四節 – 進行設計思維工作坊,按語言障礙、社區支援、文化差異,及大眾觀感,建議如何能塑造一個對南亞少數族裔更友善的社區生活環境。

許老師:

「整個活動非常完整,學生能以第一身考察及與南亞裔人士相處,從而產生同理心,再去解決問題。這次與樂施會共建適合學校課程需要的活動和流程,令活動進行得非常流暢。」

主題:「無窮的可能」體驗活動

對象:中二年級學生,約128人

時間:三節,每節約兩小時

活動內容:

• 第一節 – 進行「無窮的可能」貧富宴,代入貧窮人士處境,感受因著先天條件和後天因素,貧窮人士的生活和生計如何受影響。

• 第二節 – 扣連同學下午活動所服務的基層對象,運用分析框架,探討服務對象的需要。

• 第三節 – 進行「今日食乜好?」買餸體驗,在有限的金錢及生活條件下,為基層家庭購買一日三餐,從「食」了解貧窮家庭的狀況。

陳老師:

「非常感謝樂施會,積極配合學校主題,建議適合全級同學的學習活動。由校內到校外,活動讓同學對本地及全球貧窮議題有初步認識,充滿趣味的互動問答環節亦能鞏固所學;下午的買餸體驗更是亮點,讓平日安坐家中享受三餐的同學體會基層家庭的生活。當中的思考框架能幫助同學一步步拆解貧窮家庭所面對的問題,切身處地歸納出解決辦法,培養對社會的責任感。同學對活動都十分難忘,在反思紀錄中表達這次活動能促進她們對公民身份、社會平等、財富收入不均問題的反思。

活動的學習架構目標清晰,達到預期的學習成果,希望來年有機會繼續參與樂施會的活動。 」

主題:自然救援任務 – 我與氣候變化的關係

對象:小六學生,共60人

節數:三節,每節1 – 1.5小時

活動內容:

● 共讀繪本《妖怪吃掉我的家》,並配合互動環節

● 欣賞互動戲劇「朱古力的秘密」,思考作為消費者的責任,建立世界觀

● 帶領學生思考扶貧小行動,例如素食午餐、支持公平貿易等

學生分享:「要珍惜自己擁有的東西,多幫助有需要的人。」

老師分享:「整個計劃都能兼備知、情、意、行。學生進行了問卷調查,反思自己衣食住行的習慣,有助了解自己。講解員能深入淺出,解釋一些抽象的概念。」

主題:「飢餓與貧窮」體驗活動日

對象:小四學生,共110人

節數:兩節同日進行,每節1小時

活動內容:

● 「飢餓與貧窮」講座

● 舉行「扶貧午餐」,親身體驗飢餓情況,及認識背後成因

● 社區探索小行動,透過任務發掘可以改善飢餓問題的方法

主題:「關懷清潔工」服務學習日

對象:小一至小三學生及家長,每級約224人

節數:分三天進行;每天三節,共四小時

活動內容:

• 第一節 – 講解世界貧窮現況,引導學生和家長思考與貧窮的距離

• 第二節 – 進行「無窮的可能」貧富宴,代入糧食生產者的處境,感受不公義的資源分配如何影響其生活及生計

• 第三節 – 共讀繪本《妖怪吃掉我的家》,製作STEM手作「小農機械人」,深化學生和家長的體驗,實踐幫助貧窮人士的方法

李老師:

「活動設計有心思,環環相扣,由知識到個人實踐,讓學生由淺入深認識課題。學生亦能從講員身上感受到熱誠,知、情、行三方面均有所裨益。」

課程:Cornerstones Project

對象:12位Grade 9-10學生

時間:12節,每節2小時

● 貧窮是什麼?

● 疫症與世界公民

● 世界貧富不公的現況與成因

● 香港貧富不公的現況與成因

● 「改變貧窮」是如何發生的?

● 活動:與基層長者對談

● 活動:少數族裔交流之旅

● 運用分析框架,找出「改變貧窮」的切入點

● 訂立「改變貧窮」計劃的目標與策略

● 設計「改變貧窮」計劃的信息

● 測試「改變貧窮」計劃

● 匯報及總結

老師分享:

“I enjoyed the virtual interviews and the opportunity to work on group projects about a chosen social issue. I learned a lot about poverty in HK, people’s hardships during COVID and life under the poverty line.”

“I liked how Oxfam HK gave us information on the different dimensions of poverty, inequality, etc. The information was really useful and I liked the games.”

課程:World Citizenship Activity

對象:30-40名 國際課程Year 3學生

時間:兩天,共10小時

● 在新冠疫情下,香港及全球基層人士的生活挑戰和需要

● 關注貧窮新角度:探討貧窮背後的不公義

● 探討運用多媒體提高公眾意識活動的處理及考慮

老師分享:

“I’d like to thank Oxfam’s staff. The activity was well-designed and was informative. The workshop facilitators helped students reflect on various global issues via exercises and group discussion.”

Dr. Mike Leung, Lecturer of Youth College International (Tsing Yi Campus)

查詢:

| 樂施會教育組 | (852) 3120 5180 | [email protected] |